2024年度即将结束,各上市公司如存在预计2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值的情况,则应当准确地预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入金额,判断扣除后的营业收入金额是否触及财务类退市风险警示情形或财务类退市情形,以便公司及时披露业绩预告及相关风险提示公告。“营业收入扣除”是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。与主营业务无关的业务收入是指与上市公司正常经营业务无直接关系,或者虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊、具有偶发性和临时性,影响报表使用者对公司持续经营能力做出正常判断的各项收入;不具备商业实质的收入是指未导致未来现金流发生显著变化等不具有商业合理性的各项交易和事项产生的收入。上市公司对2024年度业绩进行预计时应当确保营业收入确认的合规性、真实性、准确性及完整性,综合考虑相关收入同公司正常经营业务的关联程度以及可持续性,结合自身行业特点、经营模式等作出合理判断,依规进行营业收入扣除。那么营业收入扣除事项应当如何理解及运用呢?本文将结合案例展开分析。

一、营业收入扣除规定的演变

2020年12月31日,沪深交易所主板修订了《股票上市规则》,至此继创业板、科创板注册制改革之后,沪深主板也全面开始适用“退市新规”。“退市新规”中的财务类退市指标,不再单纯以连续两年净利润为负值作为退市指标,改为营业收入与净利润相结合的复合指标——“扣非前后净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”。并明确营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。

2020年度报告披露期间,为明确营业收入扣除的具体要求,沪深两交易所分别下发《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》和《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》(以下简称“《通知》”),明确营业收入具体扣除项目。

2021年11月,为进一步规范营业收入扣除及信息披露等相关工作,沪深两交易所分别发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标:营业收入扣除》《科创板上市公司信息披露业务指南第9号—财务类退市指标:营业收入扣除》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号——营业收入扣除相关事项》和《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第13号——营业收入扣除相关事项》(以下简称《指南》)。

2022年1月,沪深交易所对信息披露相关规则进行了全面系统的修订,深交所及沪主板将上述营业收入扣除《指南》中的内容规定在各板块的业务办理指南中,原《指南》同时废止。如沪主板的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》之《第七号 财务类退市指标:营业收入扣除》、深主板的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》之《4.2营业收入扣除相关事项》。修订后的营业收入扣除规定与原《指南》没有实质性变动,北交所暂无营业收入扣除的相关指南。按照中国证监会统一部署,沪深交易所于2024年4月30日修订了各板块的《股票上市规则》。本次修订全面修改、细化了四大类强制退市情形以及其他风险警示情形,其中针对财务类退市风险情形细化了“收入+利润”指标的适用标准,主板公司的收入指标由1个亿提高至3个亿,而利润指标均增加了“利润总额”。修订后的沪深主板“收入+利润”指标为最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。修订后的创业板、科创板“收入+利润”指标为最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于1亿元。

二、营业收入扣除的应用场景

(一)什么情况下,应当披露营业收入扣除情况及扣除后的金额?

根据各板块《股票上市规则》的规定,最近一个会计年度经审计利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值的公司(如无特别说明,以下统称“净利润”),应当在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。也就是说,不仅是触及财务类退市风险警示情形的公司需要披露,只要出现最近一个会计年度经审计三类利润(利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润)孰低为负值的公司,均需要在年度报告中披露营业收入的扣除情况。

除此之外,根据各板块业绩预告格式指引的要求,如上市公司存在预计三类利润孰低者为负值,且预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元(两创)/3亿元(主板)的情形,也应当准确地披露营业收入的扣除情况。

根据各板块《股票上市规则》的规定,最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值的公司,应当在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额;负责审计的会计师事务所应当就公司营业收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。会计师事务所应当重点关注上市公司收入和非经常性损益的合规性、真实性、准确性、完整性,避免公司通过调节收入或非经常性损益规避执行《股票上市规则》的规定。

三、营业收入扣除的具体事项

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》之《第七号 财务类退市指标:营业收入扣除》《科创板上市公司信息披露业务指南第9号——财务类退市指标:营业收入扣除》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》之“4.2营业收入扣除相关事项”、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》之“第三节 营业收入扣除相关事项”的规定,营业收入扣除事项包括与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入两大类,具体如下:

与主营业务无关的业务收入是指与上市公司正常经营业务无直接关系,或者虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊、具有偶发性和临时性,影响报表使用者对公司持续经营能力作出正常判断的各项收入。与主营业务无关的业务收入包括但不限于以下六类项目:正常经营之外的其他业务收入,如出租固定资产、无形资产、包装物,销售原材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。根据《上海证券交易所会计监管动态》(2021年第6期),“正常经营业务之外的其他业务收入”借鉴了《企业会计准则第14号—收入》应用指南中列举的其他业务收入,但二者并非完全对应的关系。营收扣除规定明确了虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入同样需要扣除。年审会计师专项核查时,应重点关注以下两方面问题:一是应结合公司行业模式、自身经营特点,审慎判断是否与公司正常经营业务相关。二是不应简单根据企业营业执照登记的经营范围进行判定,应根据公司的主营业务情况和业务模式,基于实质重于形式的原则加以判断。【延伸问题】上市公司主营业务的范围是基于合并报表还是子公司报表来判断?在判断营业收入扣除事项时,应基于合并报表的角度,而不是根据子公司的经营业务来认定上市公司的主营业务。上市公司合并报表一般包括多个子公司,每个子公司的主营业务可能存在一定的差异。例如上市公司以生产、加工和销售铝材为主,但某子公司从事资产管理业务。对于纳入合并范围的各个子公司而言,子公司的收入可能均属于其各自的主营业务收入,但在合并财务报表层面,某些子公司的业务收入不属于合并报表层面的主营业务。

案例1:JHJT(603980)——扣除销售材料和副产品、污水处理服务费、出租固定资产收入等与主营业务无关的其他业务收入公司主营业务为染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。根据公司2024年4月披露的天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于JHJT营业收入扣除情况的专项核查意见》,公司2023年度营业收入扣除了销售材料和副产品、污水处理服务费、出租固定资产等“正常经营之外的其他业务收入”合计4,686.41万元,具体构成如下: | 金额(万元) |

销售材料和副产品 | 1,232.51 |

污水处理服务费 | 457.52 |

出租固定资产收入 | 2,550.56 |

其他 | 445.81 |

合计 | 4,686.41 |

公司扣除后的2023年度营业收入为164,441.51万元。

不具备资质的类金融业务收入应当予以扣除,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务(具备资质)所产生的收入应当予以扣除,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。根据《上海证券交易所会计监管动态》(2021年第6期),关于“类金融”业务的判断,可参考中国证监会《再融资业务若干问题解答(二)》第15问,“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外,其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于:融资租赁、商业保理和小贷业务等”。在具体执行中,具备保理、担保、融资租赁等资质的类金融业务,应扣除本会计年度及上一会计年度新增的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外;不具备资质的类金融业务,如拆出资金利息收入,则每个会计年度均需扣除。不具备资质的类金融业务收入、本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务收入应当予以扣除。但如果公司原主营业务中具有类金融业务,现计划关停或剥离相关业务,对于存续中的类金融业务收入,由于偶发性、临时性也建议予以扣除。扣除类金融业务收入的案例如下:

案例2:BYJS(688132)——扣除融资租赁收入根据公司2024年4月披露的《关于BYJS 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》,公司2023年度营业收入扣除了与主营业务无关的业务收入合计710.39万元,其中正常经营之外的其他业务收入为689.35万元,不具备资质的融资租赁收入或本年度及上一年度新增的融资租赁业务收入为21.04万元。扣除后的2023年度营业收入为17,358.60万元。

案例3:TYXC(603330)——扣除拆出资金利息收入根据公司2024年4月披露的《营业收入扣除情况表的鉴证报告-2023年度》,公司2023年度营业收入扣除了与主营业务无关的业务收入1,766.81万元,其中不具备资质的资金拆借利息收入或本会计年度及上一会计年度新增的利息收入1.09万元。扣除后的2023年度营业收入为130,768.30万元。

案例4:HTGJ(000056)——扣除子公司保理业务收入公司2021年6月披露《关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》,针对公司提供保理业务确认的保理利息收入未予以扣除的问题,公司回复如下:公司原认为,所属子公司瑞泽众合(天津)商业保理有限公司主要从事商业保理业务,在天津市金融局备案,自2018年至2020年均有保理收入,具有商业实质且不具有偶发性,因此公司未将其予以扣除。本公司2020年度保理业务收入940.88万元,占2020年营业收入比例为1.37%,经进一步学习研究讨论,且考虑到总公司并不以类金融业务为主要方向,为了不影响报表使用者对公司持续经营能力做出正常判断,现已与会计师事务所沟通,拟将其从营业收入中扣除。

3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入应当予以扣除,也就是说公司新增的贸易类业务收入要从第三年起才可能不被扣除。新增的贸易业务收入由于第一年及第二年尚未形成稳定的收入,因此应当被扣除。首先如何判断某项业务是否属于贸易业务,在现行规则及企业会计准则层面暂无明确的定义,但可以从是否有二次加工、整合和组装、是否有完整的投入、是否对原材料进行加工后实现了产品价值显著的提升等来论证是否属于贸易收入。例如:

案例5:STMY(600671)——论证药品流通商品业务不属于贸易业务,未予以扣除公司2022年12月披露了《关于收到上海证券交易所对公司2022年三季度报告信息披露问询函的回复公告》,其中问题一(2)说明药品-流通商品业务的具体情况,包括主要供应商、客户、采购和销售模式、收入变动情况、收入确认方法,是否属于贸易收入,是否应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》之《第七号——财务类退市指标:营业收入扣除》的规定予以扣除。公司从业务模式,前五大供应商、客户及回款情况,收入确认方法等方面论证三慎泰宝丰中药材流通业务不属于贸易业务。具体如下:

药品-流通商品业务主要来源于三慎泰宝丰中药,主营各类中药材和中药饮片等批发业务,成立于2009年9月。是公司对医药工业、医药商业板块的业务延伸,是公司主营业务收入的重要组成部分。

1、三慎泰宝丰业务模式

三慎泰宝丰中药是一家医药商业企业(具有药品经营许可证),主要经营范围为中药材、中药饮片批发,经营的中药材、中药饮片产品规格齐全,备有中药饮片1,000余种,为顾客提供切片、研粉、代客配送等专业增值服务,主要销售对象为中医诊所及各大公立医疗单位。按照医疗单位订单安排物流服务并及时配送产品,同时进行相关售后服务工作。

1)采购模式

采购流程主要包括:根据销售订单以及在库药材的库存情况,由采购部门制定采购计划,签订全年采购合同,进行药材的采购,药材发货后,由采购部门及时通知储运部门来货情况,到货后经收货人员核对货、票、采购合同等进行收货,验收人员除核对上述外,另对药品内在质量进行验收,验收合格后打印入库单据,财务部根据入库单据及合同支付相关款项并进行账务处理。

三慎泰宝丰与供应商之间的结算方式有两种:现款现货和账期结款。结算方式根据各个供应商的资信情况及谈判情况确定,并在合同中加以注明。供应商主要为安徽亳州中药材基地。

2)销售模式

三慎泰宝丰目前以三甲医院和中医门诊医院销售客户为主,通过与各大三甲医院、中医馆及药剂师等系统性合作,为客户提供切片、研粉、代客配送等专业的医药服务,产品销往华东、华南等地区。

3)结算方式

三慎泰宝丰与供应商之间的结算方式有两种:现款现货和账期结款。结算方式根据各个供应商的资信情况及谈判情况确定,并在合同中加以注明,如在药品收到之日起90天内付款等等。

三慎泰宝丰与销售客户之间的结算方式主要是由销售内勤汇总本月与客户之间的销售结算清单,发给仓库管理人员核对,核对无误后制作出库单,财务部门根据销售结算清单与出库单,核对无误后开具销售发票,交付给客户,客户按照合同约定支付款项。2、药品流通商品业务前五大供应商、客户

公司对比了本期及上期前五大供应商的采购情况、前五大客户的销售情况,前五大客户的回款情况论证业务的真实性,具有商业实质。3、收入确认方法:

根据会计准则的规定,三慎泰宝丰收入确认属于总额法。理由如下:

1)三慎泰宝丰在交易过程中承担主要责任。三慎泰宝丰根据医药商业和医疗机构的订单安排中药材、中药饮片的采购、加工与配送,在产品交付给客户前,对产品具有完全的控制权。

2)三慎泰宝丰承担存货的主要风险。三慎泰宝丰根据客户需求以及在库药材的库存情况,由采购部门制定采购计划,签订全年采购合同,进行中药材的采购,中药材的价格波动风险、滞销、毁损及变质的风险由自己承担。

3)三慎泰宝丰有权自主决定所交易商品的价格。中药材、中药饮片的销售价格由三慎泰宝丰按照医保支付价格及中药材、中药饮片的采购价格自主决定。综上所述,公司三慎泰宝丰中药材业务采用“总额法”确认收入,符合企业会计准则规定,不属于贸易收入,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》之《第七号——财务类退市指标:营业收入扣除》的规定不应予以扣除。【延伸问题】如何判断是否属于“新增”的贸易业务收入?

根据《上海证券交易所会计监管动态》(2021年第2期),对于新增的贸易,需要判断是否能够形成稳定的业务模式。例如,某生产制造企业,长期稳定的业务模式是生产、销售商品,今年突击新增贸易业务,与前述业务模式明显不符,新增的贸易难以形成稳定的业务模式,应当将新增的贸易收入予以扣除。再例如,某大宗商品贸易商,当年新增水果贸易业务,由于大宗商品贸易和水果贸易在供应商、客户等方面均存在较大差异,难以形成稳定业务模式,也应当予以扣除。年审会计师专项核查时,应当结合是否能形成稳定业务模式谨慎判断当年新增的贸易业务是否扣除,关注事项包括(但不限于)以下方面:①当年新增的贸易是否能够形成稳定业务模式,是否与公司发展战略相符;②当年新增贸易的主要供应商和客户情况,各方是否具有关联关系或其他利益关系,贸易业务是否具有商业合理性。案例6:TYGF(002386)——首年及次年新增贸易收入被扣除公司2024年4月披露的《关于公司2023年度营业收入扣除情况的专项说明》,公司2023年度营业收入为1,836,670.01万元,扣除与主营业务无关的业务收入合计为49,551.25万元,其中扣除本年及上年新增贸易业务所产生的收入为37,568.70万元。 【延伸问题】贸易类公司新增贸易品种是否需要扣除?

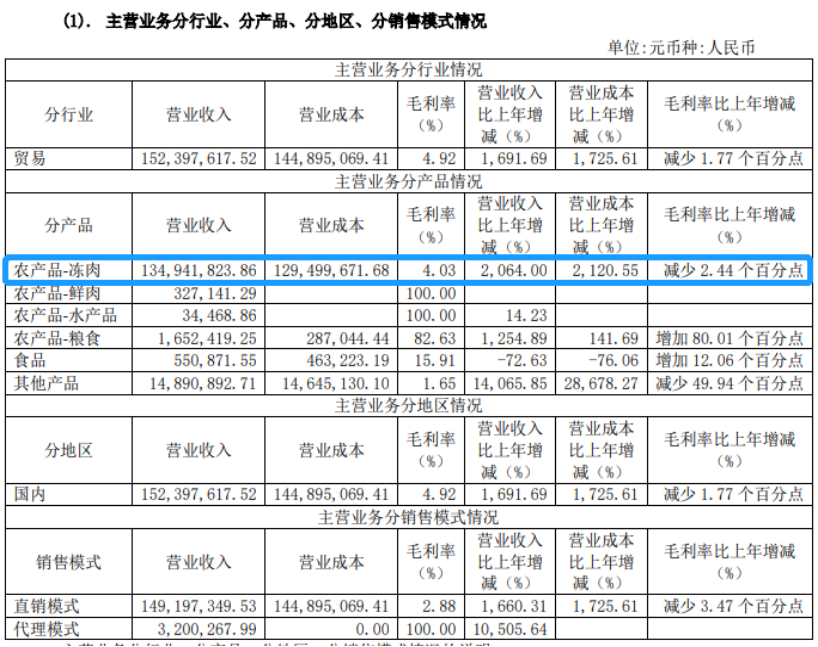

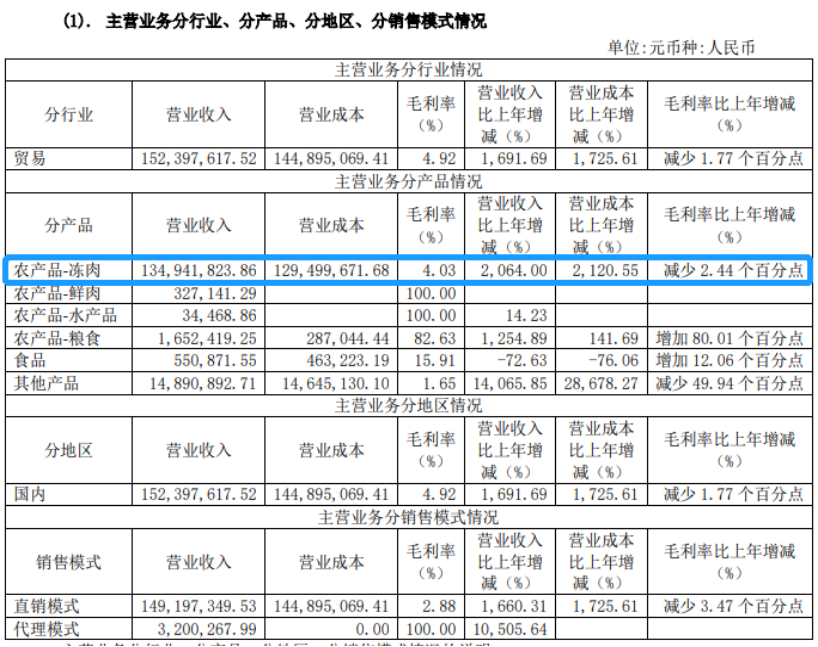

根据《上海证券交易所会计监管动态》(2021年第6期),对于非贸易类公司,本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务均应予以扣除;而对于贸易公司新增的贸易品类,则应依据新增的贸易品类是否具有稳定的业务模式,从严判定是否需要扣除。也就是说对于本身就以贸易业务为主营业务的公司,新增某类新贸易业务品种也并不意味着该贸易业务收入一定无需扣除,还应当看新增的贸易业务品种是否涉及其他应当扣除的情形,如是否具有稳定的业务模式,是否涉及非标审计意见所涉收入,是否涉及交易价格显失公允等等,否则也会因为触及其他扣除情形而被扣除。案例7:BXY(300352)——贸易业务收入第三年未被扣除公司2022年4月披露《2021年度营业收入扣除事项的专项核查意见》,公司下属子公司BXY供应链管理有限公司自2019年开始从事贸易类业务,2021年度取得收入为127.01万元。该业务至2021年度已形成稳定的业务模式,故2021年度未予扣除。案例8:*STQX(000007)——贸易业务收入第三年未被扣除公司2024年4月披露的《关于2023年度营业收入扣除事项的专项核查意见》,公司新设子公司自2021年开始从事整车销售业务,贸易类业务在2021年、2022年度予以扣除,该业务至2023年度已形成稳定的业务模式,故2023年度未予扣除。案例9:TSXH(600870)——贸易业务收入第三年仍被扣除公司2021年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均为负;营业收入为1.52亿元,公司认为扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.34亿元,但其年审会计师认为营业收入扣除后金额为0元。公司营业收入构成如下:

2021年审会计师尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对公司2021年度营业收入扣除情况的专项核查意见》显示,营业收入扣除情况表中“营业收入扣除后金额”13,394.56万元(进口冻牛肉供应链业务收入)属于“一、与主营业务无关的业务收入”,应予以扣除,营业收入扣除后金额为零元。年审会计师认为需要扣除的原因主要如下:(1)该项业务收入主要形成于2021年度下半年,对未来业务拓展可能存在不确定性;(2)该项业务受国际国内经济形势、客户的来源及复购率、供应商的依赖程度及资金来源等因素的影响比较大,未来业务拓展可能存在不确定性;(3)2021年报显示,2021年12月31日归属于母公司的股东权益合计为738万元,虽然董事长控股的企业承诺提供4亿元以内的资金支持,但未来资金到位情况可能存在不确定性;(4)审计报告被出具了带“持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见,持续经营能力存在重大不确定性。2022年5月26日,公司披露《关于收到上海证券交易所〈关于*STXH股票终止上市相关事项的监管工作函〉的公告》,上海证券交易所认为,*STXH应当按照年报审计机构出具专项意见扣除相关营业收入,其股票触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的终止上市条件,应当被予以终止上市。公司已于2022年6月终止上市。4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入应当予以扣除,也就是说与现有正常经营业务有关的关联交易所产生的收入并不一定要被扣除,在不触及其他扣除情形的前提下可以不扣除。

案例10:HTZZ(300446)——主营业务相关的关联交易收入,未予以扣除公司于2023年4月披露致同会计师事务所(特殊普通合伙)《关于公司2022年年报问询函的回复》,公司针对“与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入”扣除事项进行了自查,自查结果为2022年度公司关联交易收入883.65万元,其中主营业务收入877.64万元,其他业务收入6.01万元。上述与关联方发生主营业务收入877.64万元,主要是向乐凯胶片股份有限公司、乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、成都航天模塑股份有限公司等关联方销售信息防伪材料和精细化工材料产品形成的收入,上述业务均不属于与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入,无需扣除。上述与关联方发生的其他业务收入6.01万元为测试费,在正常经营之外的其他业务收入项目中已全部扣除。扣除后的2022年度营业收入为16,713.87万元。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定,同一控制下企业合并,合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,应当按其账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。因此,同一控制下企业合并,母公司合并利润表中是包含了子公司期初至合并日实现的营业收入,根据收入扣除的规定,该部分收入应当予以扣除。同一控制下企业合并子公司期初至合并日收入被扣除的案例如下:

案例11:LFSH(002513)——扣除同一控制下企业合并期初至合并日的收入公司2024年4月披露了《2023年度营业收入扣除情况专项核查意见》,公司2023年度收购了同一控制下企业安徽旭合新能源科技有限公司51.00%的股权,2023年度营业收入扣除了该同一控制下企业合并期初至合并日的收入51,234.60万元。扣除后的2023年度营业收入为117,230.05万元。6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入未形成或难以形成稳定业务模式的业务收入应当予以扣除,包含主营业务收入以外的零星收入,虽然业务存在多年但未能形成稳定业务模式,不能保持稳定的收入规模,时而多时而少;或者某项业务还属于公司新增业务,业务存在尚不足三年未能形成稳定的业务模式。根据《上海证券交易所会计监管动态》(2022年第4期),通过突击销售、新增委外加工业务等方式做大收入规避组合类财务退市指标,该类收入可能属于“未形成或难以形成稳定业务模式的业务收入”。第一,通过报告期新增业务、年末突击销售等手段做大收入,如2021年四季度新增物业管理业务,且对关联方客户存在重大依赖;第二,通过突击做大以往年度停滞的或规模较小的业务增加收入,如公司突击做大近年来新增的不良资产处置业务;第三,通过新增委外加工业务做大收入,如公司第四季度新增委外加工销售业务,该类业务具有低毛利率、快速周转的贸易业务特征,不符合营业收入扣除规定中对于“稳定业务模式”的判断要求。未形成或难以形成稳定业务模式的业务收入被扣除的案例如下:

案例12:TSTY(603133)——对客户、供应商存在重大依赖,持续性存疑的收入予以扣除公司于2024年4月披露中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2023年度营业收入扣除情况的专项审核意见》,公司2023年度营业收入扣除了对客户、供应商存在重大依赖且可持续性存疑的收入138.29万元,扣除了对客户具有重大依赖、具有临时性、偶发性,可持续性存疑的收入1,864.39万元。合计扣除“未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入”2,002.67万元。公司2023年度扣除后的营业收入为9,189.47万元。公司2023年度经审计的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.3.11条等规定,公司股票已经触及终止上市条件,公司股票已于2024年7月3日终止上市。

案例13:XZZF(600338)——一次性收入,未形成稳定业务模式的收入予以扣除公司于2024年4月披露《2023年度营业收入扣除事项的专项审核报告》,公司2023年度营业收入扣除了阿根廷公司销售富锂卤水产生的收入14,267.57万元,该收入为一次性收入,未形成稳定的业务模式。扣除后的2023年度营业收入为132,369.04万元。

案例14:TLJT(300063)——新增业务,存续尚不足三年的收入予以扣除公司于2024年4月披露了《大华会计师事务所关于营业收入扣除事项的专项核查意见》,公司2023年度营业收入扣除了新增业务存续不足三年,未形成稳定业务模式的收入665.48万元,扣除后的2023年度营业收入为868,945.50万元。

不具备商业实质的收入是指未导致未来现金流发生显著变化等不具有商业合理性的各项交易和事项产生的收入。包括但不限于以下六类:1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入根据《企业会计准则第14号——收入》,当企业与客户之间的合同满足该合同具有商业实质,即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额等多项条件时,企业才能在客户取得相关商品控制权时确认收入。因此如果某项业务未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额,即不具备商业实质应当予以扣除。不具有真实业务的交易产生的收入,如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等均应当予以扣除。根据《上海证券交易所会计监管动态》(2021年第6期),如何判断“自我交易”?事实上,该条款是对扣除事项“不具备商业实质的收入”的列举,借鉴了中国证监会发布的《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》。实务中,应遵循实质重于形式的原则,并参考《通知》相关规定加以判断。

案例15:ZBJT(000759)——扣除会员消费积分积点收入公司2022年3月披露了《关于公司2021年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》,公司2021年度营业收入扣除了不具有真实业务交易的中百会员消费积分积点的调整收入1,572.60万元,扣除后的营业收入为1,105,606.65万元。根据公司披露的《2021年度报告》,关于会员消费积分的会计核算为:本公司各实体经营公司为稳定顾客消费,规定按一定比例对会员消费金额进行积分,会员可用积分兑换礼品或按约定价值换购商品。会员用积分兑换礼品时,本公司将礼品成本计入当期费用;对于附有客户额外购买选择权的销售,本公司评估该选择权属于向客户提供了一项重大权利,作为单项履约义务,将交易价格分摊至该履约义务,在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时,或者该选择权失效时,确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后,予以合理估计。根据《上海证券交易所会计监管动态》(2021年第6期),关于“交易价格显失公允的业务产生的收入”,该类收入是否需要全部扣除,还是仅扣除不公允的部分?可以明确,该类收入应予全部扣除,主要有如下两方面考虑:一是交易价格显失公允的交易本身就可能不具备商业实质,二是实务中难以对公允与非公允部分进行合理拆分。4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入根据《上海证券交易所会计监管动态》(2021年第6期),如何定义“非交易方式”?此处“非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入”,主要包括类似于股东赠予、受托表决权等方式取得的企业合并产生的收入。该条款下是否同时包含同一控制下合并和非同一控制下合并?可以明确,同一控制下和非同一控制下的企业合并均在规则限定范围内。根据《上海证券交易所会计监管动态》(2022年第4期),部分公司年度财务报表被出具保留意见,并涉及收入确认事项,然而营收扣除专项核查说明中,公司编制的扣除情况表未扣除保留意见涉及的收入。这一处理方式不符合营收扣除规定中列明的中介机构核查要求,即除出具无法表示意见以外,审计机构应当充分核查并在审计报告中说明非标审计意见涉及的收入具体金额,营收扣除情况表中也须相应扣除。案例16:LDT(300297)——扣除非标审计意见涉及的收入公司2023年5月披露《〈关于公司2022年度营业收入扣除情况的专项核查意见〉的更正公告》,公司2022年度营业收入扣除了无法表示意见的相关收入2,574.78万元,扣除后的2022年度营业收入为7,065.58万元。公司披露被实施退市风险警示后的首个年度财务会计报告显示,公司2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入不足一亿元;2022年经审计的期末净资产为负;2022年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。公司触及《创业板股票上市规则(2023年修订)》第10.3.10条第一款第一项、第二项、第三项规定的股票终止上市情形。公司股票已于2023年7月31日终止上市。根据《上海证券交易所会计监管动态》(2022年第4期),部分公司扣除了“其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入”,该部分收入具体为空转业务、不具有真实交易性质的业务收入。年审会计师应当评估该错报是否重大,并进一步考虑其对审计意见的影响。

案例17:KLT(002499)——扣除不具有业务持续性的收入公司2022年4月披露永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度营业收入扣除情况的专项核查意见》,公司2021年营业收入扣除了不具有业务持续性的“其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入”2,283.02万元,扣除后的营业收入为14,484.52万元,2022年5月深交所发出年报问询函,问询审计机构认定涉及营收扣除类型为第二类“不具备商业实质的收入”中的第6项“其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入”,同时在“具体扣除情况”列填报的是“不具有业务持续性收入”的合理性。后续公司多次延期回复问询函,截至2023年4月18日公司终止上市仍未见相关回复。

案例18:LNS(000735)——扣除不具有商业性质的月饼收入公司2022年4月披露了《2021年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》,公司2021年度营业收入扣除了本年度新纳入合并范围的子公司海南大东海不具有商业性质的月饼收入107.34万元,扣除后的2021年度营业收入为180,843.03万元。根据公司同期披露的《内部控制鉴证报告》,本年度新纳入合并范围的控股子公司海南大东海就其2021年度确认的大酒店客房收入、月饼销售收入和酒类销售收入不能提供相关的完整记录和支持性证据,相关的财务报告内部控制存在重大缺陷,因此认定上述月饼收入“不具有商业合理性”予以扣除。