2024年4月,沪深北交易所在中国证监会的指导下正式发布了《上市公司可持续发展报告指引》(以下简称《指引》),填补了中国境内可持续发展报告指引的空白,标志着中国上市公司ESG信息披露迈向新阶段。基于《指引》的框架,沪深北交易所于11月6日进一步发布了《上市公司自律监管指南——可持续发展报告编制(征求意见稿)》(以下简称《指南》),作为《指引》的“教科书”,《指南》以辅助参考为主,分为《第一号 总体要求与披露框架》(以下简称《第一号》)和《第二号 应对气候变化议题》两大部分,不设置额外的强制披露要求,旨在帮助上市公司更好地理解和应用《指引》。本文将从基本要求、议题分析、议题管理以及披露框架等多个维度,逐一解读《第一号》的核心内容,为企业满足ESG信息披露要求提供参考。

一、基本要求

1. 披露主体:强制与自愿披露相结合

《指南》明确了适用的对象,将上市公司划分为强制披露主体与自愿披露主体,其中,强制披露主体包括:- 在整个报告期内持续被纳入上证180指数、科创50指数、深证100指数和创业板指数的样本公司;

- 在境内发行A股或B股,同时在境外发行H股、D股等境外股本以及存托凭证(GDR)的境内外上市公司。

《指南》要求报告内容与公司年度财务报告的合并报表范围保持一致,报告期间为一个完整的会计年度。公司应在每个会计年度结束后的四个月内经由董事会审议通过后披露报告,并确保不早于年度报告,便于投资者进行全方位的财务与非财务信息对比分析。此外,《指南》还要求《可持续发展报告》应当以独立报告形式发布。

二、阐释重要性议题识别与分析方法

《指引》将议题划分为财务重要性和影响重要性两个维度:

- 财务重要性:议题是否预期在短期、中期和长期内对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等产生重大影响。

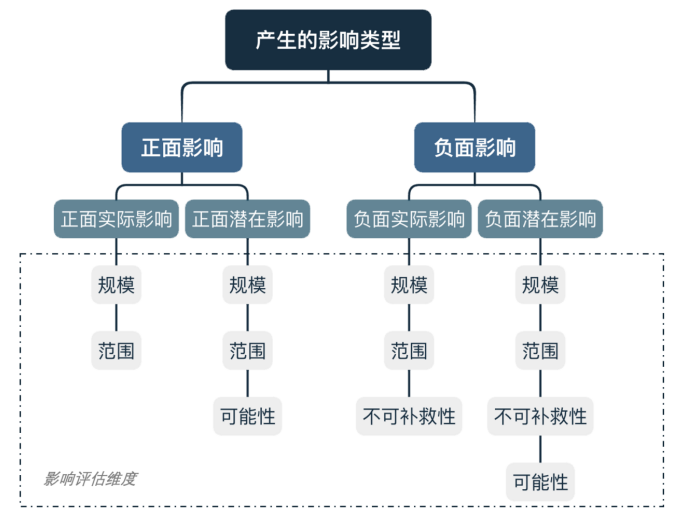

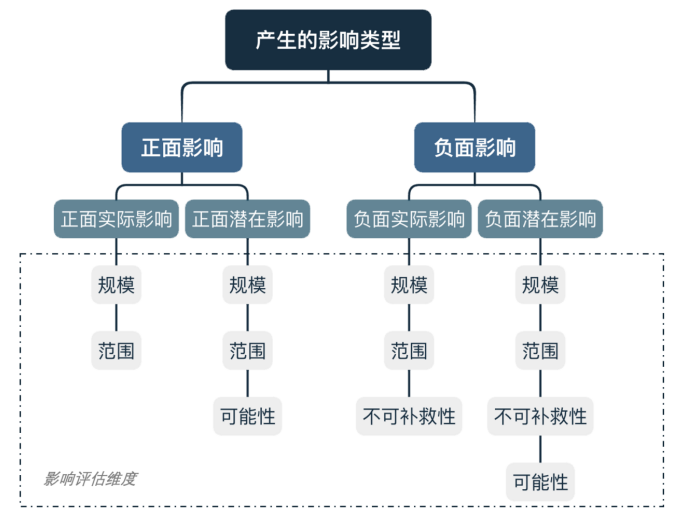

- 影响重要性:企业在相应议题的表现是否会对经济、社会和环境实际或者潜在产生重大影响。

《指南》作为《指引》的补充,从识别议题、评估重要性和确定披露要点的角度,给予详细的指导说明。同时,《指南》要求公司在判断重要性时应结合自身所在行业的特征,并鼓励采用利益相关方访谈等方式,增强分析的全面性和科学性。对于影响重要性评估,《指南》建议的评估流程包括影响的识别、利益相关方的调研和专家参与、影响阈值的设定及最终的评估结论。为帮助企业合理评估其运营活动的外部影响,《指南》提出了四个关键评估因素:- 可能性:指影响发生的概率,可用定性(如“很可能”)或定量(如0-100%概率)方式评估。

对于财务重要性评估,公司需先识别对业务运营、财务状况、经营成果和现金流可能产生影响的关键风险和机遇,再依据风险发生的可能性和影响程度做出判断。《指南》在财务重要性评估中引入了“资源使用的连续性”和“关系依赖性”两个核心概念,帮助上市公司将议题影响与财务结果相关联。具体而言,资源使用的连续性指的是可持续获取生产资源的能力,而关系依赖性强调公司对外部供应链和客户等关系的依赖程度。在实际评估时,公司可以对议题带来的财务影响程度进行定性(如极小、中等、极大)或定量(如占收入的百分比)分析,并与预设的财务重要性阈值进行对比,从而判断议题的财务重要性,并在最终汇总各项分析结果后,为决策和资源分配提供支持。双重重要性评估体系不仅帮助公司将资源集中于最具影响的领域,也确保了披露内容的科学性和合理性。在利益相关方参与的基础上,议题的重要性评估更具公正性和客观性,有助于公司进一步优化可持续发展资源的分配,更准确地回应市场和公众的期望。此外,重要性评估结果直接决定了企业需遵循的披露框架和条款,具有财务重要性的议题在满足基本披露要求外,还需按照“四要素”披露议题管理情况。三、明确财务重要性议题管理与披露框架

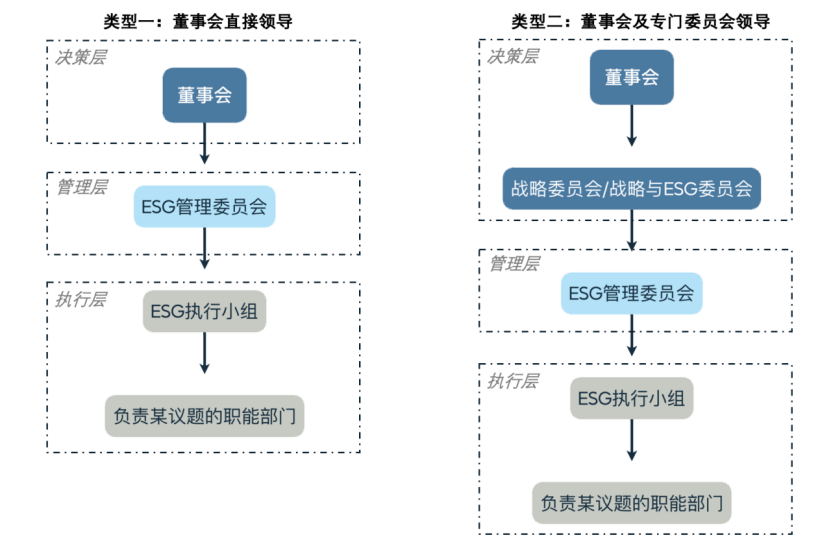

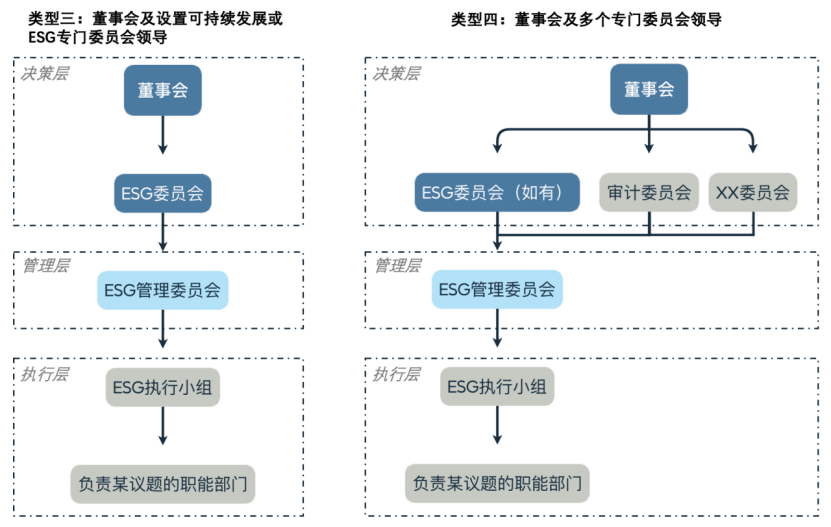

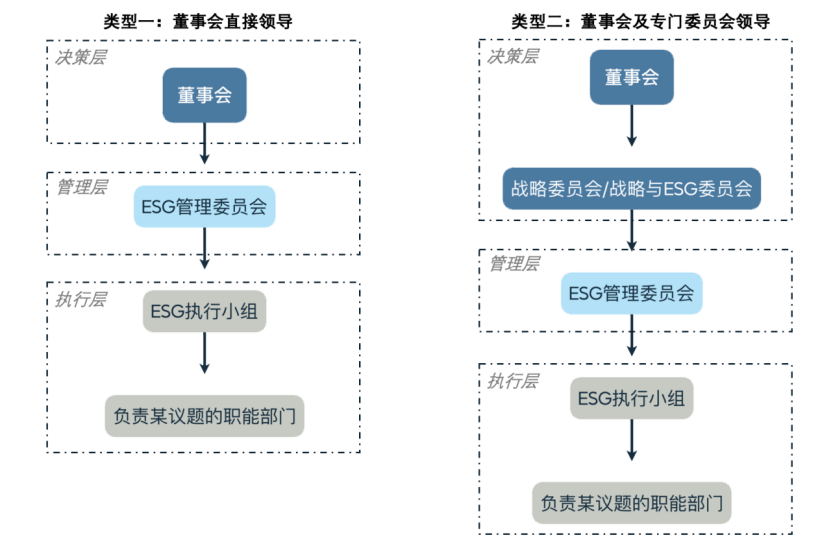

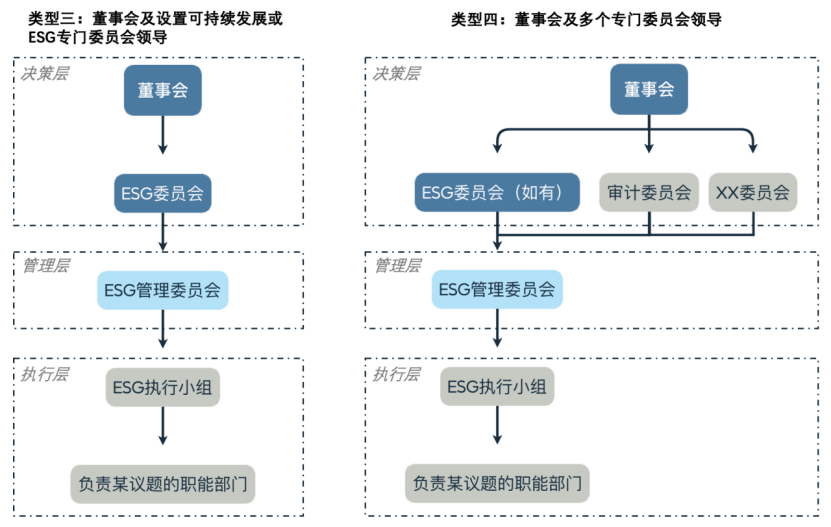

《指南》强调,上市公司在ESG实践中,应构建健全的治理体系,将可持续发展融入公司的管理流程,形成从战略规划到风险管理再到目标设定与数据监测的闭环管理体系。因此具有财务重要性的议题披露应当遵循“治理-战略-影响、风险和机遇管理-指标与目标”四要素框架,以提升可持续发展工作的有效性。《指南》建议公司建立包含决策层、管理层和执行层的三级治理架构,以确保ESG政策的有效执行和落地:- 决策层:负责总体ESG战略制定,并直接参与ESG重大决策。

- 管理层:负责监督ESG政策的实施和进展,确保决策层的战略得到有效执行。

- 执行层:包括具体的执行团队,负责实际操作和信息收集等工作。在ESG治理架构中,董事会通常直接参与ESG治理,在决策层中发挥核心作用,而管理层和执行层的设置可以根据企业特性及实际情况灵活调整。

2.战略:与时间范围相关联

《指南》第四章明确了从风险和机遇的识别到财务影响评估及战略调整的全流程框架,确保企业能够在复杂的环境中实现长期价值创造。上市公司需首先识别可持续发展相关的风险和机遇,并明确其对企业短期(1年内)、中期(1至5年)和长期(5年以上)的影响。时间范围的定义需结合行业特性,如投资周期、业务模式和政策环境,确保与公司整体战略规划和资源分配计划相匹配。例如,能源行业需关注碳排放政策的长期影响,而消费品行业可能更关注供应链的中期风险。在此基础上,公司需制定具体的应对策略,将可持续发展目标融入整体战略,确保其贯穿业务模式的各个环节。战略的实施和调整需经过董事会的审议,确保高层的参与和资源的合理分配。此外,《指南》鼓励公司在短、中、长期内披露财务状况变化趋势,为利益相关方提供更全面的判断依据。公司在推进可持续发展时,需通过系统性的风险和机遇管理,预见并识别对业务有重大影响的风险,并制定具体的应对策略。《指南》建议通过“三步法”监测与管理影响、风险和机遇,包括制定管理制度,建立影响、风险和机遇的监测流程,采取管理措施。公司可结合行业特征、利益相关方的反馈,针对潜在的可持续发展相关风险设定优先级,并建立定期监测机制以确保风险控制的有效性。量化的目标和指标体系不止是监管层的要求,更是企业内部提升管理水平的有效手段。在具体执行中,企业应结合ESG治理目标,设立科学、可衡量的量化指标并定期披露目标的进展情况。为了实现体系化、标准化的管理成效,《指南》建议企业形成内部标准操作文件《ESG指标管理手册》,固化指标管理的步骤,明确管理架构及职责、指标填报单位以及指标填报流程、审核流程及频率等。

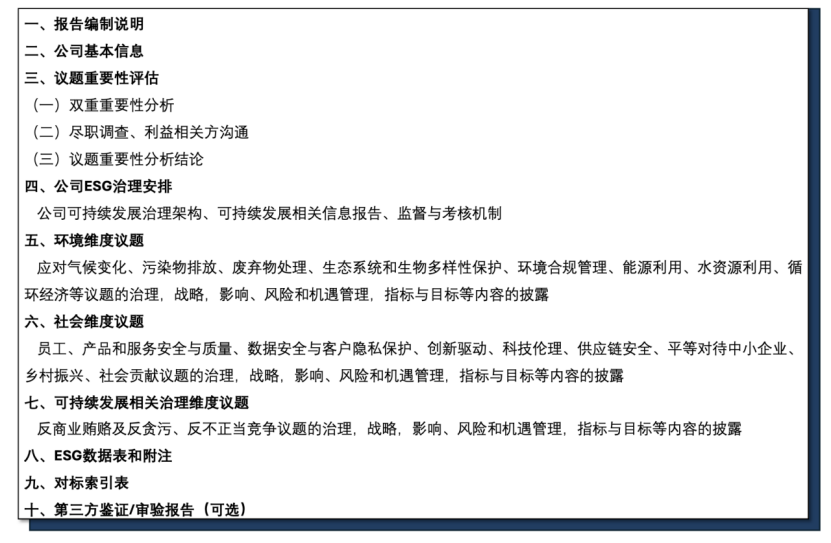

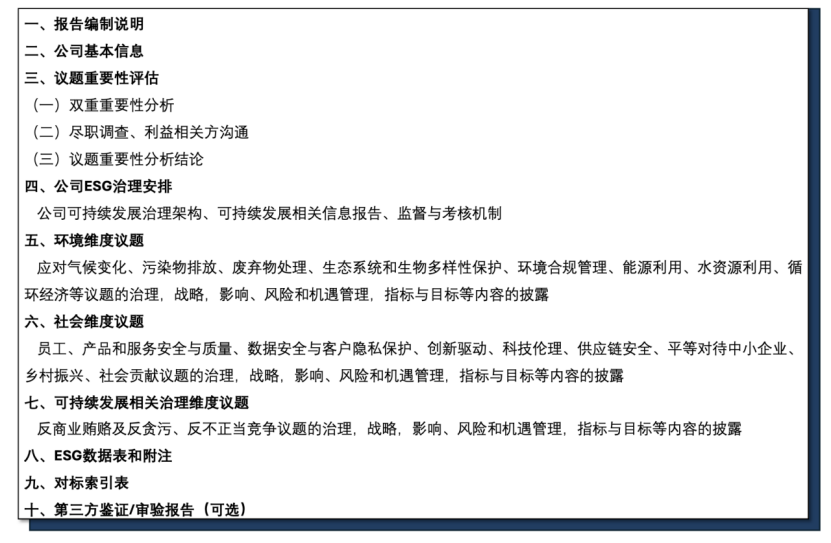

四、提出《可持续发展报告》披露框架示例

《指南》的最后部分为上市公司搭建可持续发展报告的框架提供了清晰的指导,提出报告框架、披露项归类、披露项说明的编制方法,并提供议题定量及定性披露项的说明示例。《指南》强调报告披露应以《指引》为依据,围绕公司重要性议题展开,采用统一的结构框架,并结合企业实际特征、利益相关方需求等设计内容。图3:《可持续发展报告》框架参考

《指南》既是应对市场需求的产物,也是推动企业环境与社会责任落地的实际措施。除上述内容,《指南》中的《第二号 应对气候变化议题》为上市公司构建了更为针对性的披露框架,涵盖气候相关影响的识别、气候相关财务影响评估、情景分析及温室气体核算等核心领域,解决了企业应对气候变化这一全球性议题的实践难点。作为优先出台的专项指南,它为企业应对气候挑战提供了科学性与可操作性兼备的指导,同时也彰显了气候治理在ESG体系中的战略地位。可以预见,其他议题专项披露指南的逐步完善将构建出符合中国国情的可持续发展信息披露指导工具,全面赋能上市公司践行ESG理念,实现可持续发展转型。

《指南》既是应对市场需求的产物,也是推动企业环境与社会责任落地的实际措施。除上述内容,《指南》中的《第二号 应对气候变化议题》为上市公司构建了更为针对性的披露框架,涵盖气候相关影响的识别、气候相关财务影响评估、情景分析及温室气体核算等核心领域,解决了企业应对气候变化这一全球性议题的实践难点。作为优先出台的专项指南,它为企业应对气候挑战提供了科学性与可操作性兼备的指导,同时也彰显了气候治理在ESG体系中的战略地位。可以预见,其他议题专项披露指南的逐步完善将构建出符合中国国情的可持续发展信息披露指导工具,全面赋能上市公司践行ESG理念,实现可持续发展转型。