论上市公司股权代持协议的法律属性与无效后果

在资本市场实践中,股权代持作为一种名义持股与实质持股相分离的安排,广泛存在于上市公司挂牌、股权转让、融资并购、限售期规避等多个场景。实际出资人通过名义股东对外登记持股,并在背后控制股权权益与公司决策,引发了一系列法律风险与监管挑战。特别是在上市公司治理体系中,股权代持不仅影响实际控制权的判断、信息披露义务的履行,还可能掩盖关联交易、利益输送、内幕交易等违法行为,严重扰乱证券市场的公平与透明。

本文拟从股权代持协议的法律属性出发,结合《公司法》、《证券法》及《民法典》的相关规范,探讨其在上市公司背景下的法律属性与无效后果,并分析目前司法实践中典型裁判观点,以供有需人士参考。

一、股权代持协议的法律性质

1.实务中股权代持的一般表现形式

股权代持并非法律概念,通常是指名义股东与实际出资人之间通过协议约定,由实际出资人提供出资并实际享有投资收益,而由名义股东代为持有股权,在外部登记中显示为股东并代为行使股东权利的一种安排。

实务中,股权代持常见以下两种类型:

一是存量股权代持,即实际出资人与原股东签署股权转让协议,约定实际出资人享有转让股权但双方不办理工商变更登记,仍由原股东在名义上持股并行使权利。

二是新增股权代持,即实际出资人与名义股东约定,由实际出资人提供资金,委托名义股东从第三人处受让股权,并由名义股东办理股权变更登记,表面上成为股东,实质上为实际出资人代持股权。

2.股权代持协议形式上符合委托合同的构成要件

司法实践中,各地法院对股权代持协议的法律性质多倾向于认定其构成委托合同关系。如最高人民法院在(2018)最高法民申5716号、(2018)最高法民申4703号案件中均认为,股权代持协议本质上属于委托合同,适用委托合同的法律规则予以调整。

结合《民法典》第九百一十九条对委托合同的定义,委托合同的基本特征在于四个方面:(1)委托合同的标的是劳务;(2)委托合同具有人身依赖性;(3)委托合同可以有偿,也可以无偿;(4) 委托合同为诺成、不要式和双务合同[1]。无论是哪种类型的股权代持安排,均是名义股东受托以自身名义持股,处理的事务系代表实际投资人行使股东权利。因此就实际投资人与名义股东之间的代持关系而言,符合委托合同的基本特征[2]。

3.股权代持协议具备股权归属关系与委托投资关系双重属性

股权代持虽表现为委托关系,但其法律性质又区别于一般的委托代理行为。这种区别源于公司法制度下人合性与资合性双重属性,以及股权本身所兼具的财产性与身份性特征。具体而言,股权代持关系实质上包含两个层面的法律关系:一是股权归属关系,二是委托投资关系。前者聚焦于公司法上的股东身份及其权利归属的外部属性,后者则体现为合同法意义上委托人与受托人之间基于收益实现目的的内部约定。在股权归属关系层面,实际出资人以其出资为对价,通过名义股东持股的形式间接实现参与公司治理、获取公司收益等股东权利。而在委托投资关系层面,实际出资人基于对名义股东的信赖,约定由后者代为持股,并将投资收益部分或全部返还给实际出资人。该种安排更多地表现为一种委托理财或受益信托性质的安排,其核心不在于名义上的股东身份,而在于代持行为所带来的财产性回报[3]。

因此,后文在认定上市公司股权代持协议效力问题及法律后果时,分别从股权归属关系与委托投资关系两方面进行讨论。

二、司法实践中关于上市公司股权代持协议效力认定

1.上市公司股权代持协议在司法实践中通常认定为无效

虽然我国《公司法司法解释(三)》第二十四条对有限责任公司股权代持协议的法律效力进行了确认。但对于股份公司,尤其是上市公司股权代持协议的效力并无明文规定。通过对过去历年来我国各地法院对上市公司股权代持协议效力的判决结果可以发现,2018年以前,各级法院倾向于认定上市公司股权代持协议有效。而自2018年以后,尤其自最高人民法院对(2017)最高法民申2454号案件判决结果公布后,各地法院通常以违反公序良俗为由认定代持协议无效。总体来看,有以下几方面原因:

(1)从监管制度来看,股权代持违背了上市公司股份权属清晰的基本要求

我国《证券法》第十一条规定,“设立股份有限公司公开发行股票,应当符合《公司法》规定的条件和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。”第七十八条规定,“信息披露义务人披露的信息,应当真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”同时,中国证券监督管理委员会发布的《首次公开发行股票注册管理办法》要求发行人的股份权属清晰,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。因此,上市公司股份权属清晰,不存在重大权属纠纷,且披露的信息必须真实、准确、完整,是证券行业监管的基本要求。而上市公司股权代持实际上隐瞒了真实股东或投资人身份,违反了上市公司如实披露义务,为我国监管规定所禁止。

(2)从微观层面出发,上市公司股权代持影响广大投资者的合法权益

股票发行上市作为证券市场的基本环节,公司完成发行上市后,其股权结构发生重大变化,股东范围扩至公开市场上潜在的广大投资者。如果发行人的股权不清晰,不仅会影响公司治理的持续稳定,影响上市公司落实信息披露、内幕交易和关联交易审查、高管人员任职回避等证券市场基本监管要求,还容易引发权属纠纷,从而影响证券市场上的广大投资者[4]。

(3)从宏观层面出发,上市公司股权代持影响证券市场整体法治秩序

《全国法院民商事审判工作会议纪要》第三十一条对“违反规章的合同效力”进行了明确:“违反规章一般情况下不影响合同效力,但该规章的内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的,应当认定合同无效。”

对此,上海金融法院在人民法院库参考案例(2018)沪74民初585号案例中分别从实体层面和程序层面论述了上市公司股权代持对证券市场公共秩序的影响。从实体层面来看,上市公司股权代持关系到以信息披露为基础的证券市场整体法治秩序和广大投资者合法权益。从程序层面来看,禁止上市公司股权代持的监管规则符合规则制定的正当程序要求,而且关于上市公司股权清晰不得有重大权属纠纷的规定契合《证券法》的基本原则。因此,禁止上市公司股权代持属于证券市场中应当遵守,不得违反的公共秩序。

2.关于上市公司股权代持协议无效在司法实践中的两种审理模式

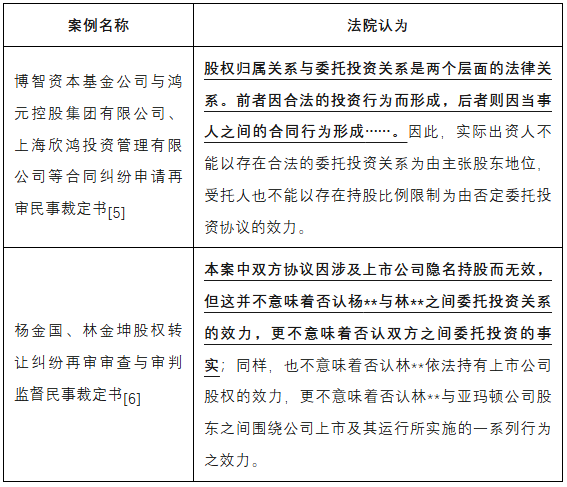

(1)上市公司股权代持协议无效否定的是股权归属关系,而非委托投资关系

尽管司法实践中通常认定上市公司股权代持协议无效,但部分法院认为,这并不当然否定实际出资人与名义股东之间委托投资关系的法律效力。我国监管规则对上市公司股权代持的禁止,主要是为了维护证券市场秩序,防范规避信息披露义务以及股份权属纠纷等目的。因此,相关制度的否定对象是双方对股权归属及股东身份所作的安排,而并不影响当事人之间以委托投资为基础的内部权利义务关系。

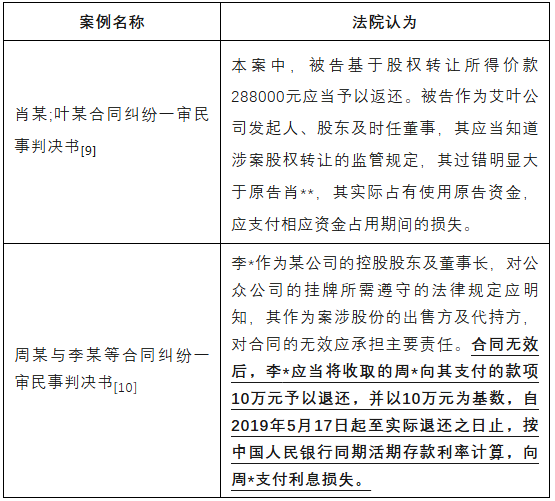

(2)上市公司股权代持协议无效,实际投资人与名义股东之间整体法律行为均无效

在认定上市公司股权代持协议无效的情形下,部分法院采取整体否定主义的裁判立场,即不对实际出资人与名义股东之间的法律关系进行区分拆解,而是将其作为一个不可分割的整体加以评价,统一认定为无效。

因此,在适用该裁判思路的法院看来,上市公司股权代持协议一旦被认定无效,连带导致由此产生的收益分配等一系列内部交易安排也一并无效。

三、上市公司股权代持协议无效的法律后果

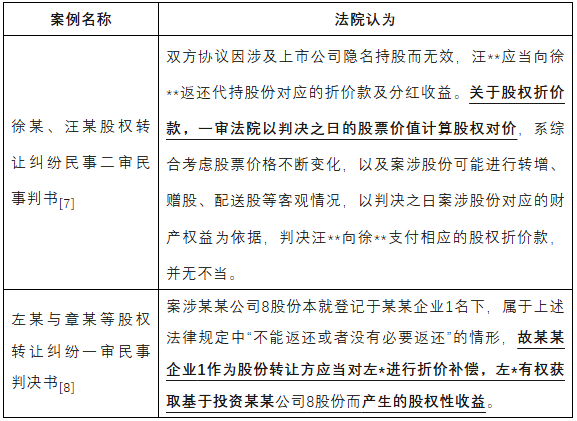

1.在委托投资关系有效前提下,实际出资人因股权代持协议无效有权向名义股东主张折价补偿

如前所述,若在审理中将股权代持中的股权归属关系与委托投资关系加以区分,即在否定股权归属效力的前提下,仍认可委托投资关系的法律效力,则实际出资人仍可依据委托投资关系主张相关权利。《中华人民共和国民法典合同编理解与适用》中明确指出:“取得财产性权利的,由于很多权利需要登记明确归属,若受托人在办理委托事务中取得了权利并暂时登记在自己名下,受托人需办理变更手续,使委托人成为真正的权利主体。具体转移或者交付的方式、时间等事项,可由当事人约定为之。”

在此种委托投资关系下,若实际出资人与名义股东之间就股权归属达成了明确约定,通说认为,在股权转让双方内部,股权转让自双方达成转让合意之时即已发生法律效力,即便外部登记仍为名义股东,实际出资人也应被视为该股权的实际权利人。因此,即使股权代持协议被认定无效,实际出资人仍可依据该内部合意主张自身为股东权益的归属主体。

进一步地,根据《民法典》第一百五十七条的规定,在股权代持协议无效的情形下,实际出资人有权请求名义股东返还财产。然而,在实践中,上市公司股权具有“不能返还或者没有必要返还”的属性,应当通过“折价补偿”的方式予以救济。

(1)上市公司股权应归属于名义股东持有

参考人民法院报《上市公司股权代持协议的效力及法律后果》中关于上市公司股权代持协议无效的法律后果的论述,若名义股东返还股权给实际出资人,意味着协议无效后实际出资人反而可以持有上市公司股权,实际出资人不会受到损失,亦会助长股权代持违规行为。若公司履行减资程序向实际出资人退还资本,则会减少公司的注册资本,损害其他无辜股东和债权人利益。故股权代持协议无效的法律效力应限于股权代持双方的权利义务,不可殃及投资行为。股权代持协议无效后,股权只能归于名义股东持有,形式上名义股东有不当得利之嫌,但更符合上市公司基于对名义股东的信赖基础建立起来的预期,且实际出资人对于股权代持的利益期待落空,有利于监管和抑制实践中的股权代持现象。

(2)折价补偿的处理原则

在代持股权最终归属名义股东的前提下,根据《民法典》第一百五十七条,名义股东应依据股权的实际价值,折价补偿实际投资者。司法实践中关于折价补偿的计算,通常考虑以下因素:一是对投资收益的贡献程度,即谁实际承担投资期间的机会成本和资金成本,按照“谁投资、谁收益”原则,将收益主要分配给承担投资成本的一方;二是对投资风险的交易安排,即考虑谁将实际承担投资亏损的不利后果,按照“收益与风险相一致”原则,将损失主要分配给承担投资风险的一方。

2.在实际投资人与名义股东整体法律关系无效情形下,实际投资人可主张返还股权转让款及相应利息

在采纳整体否定主义的司法立场下,实际投资人与名义股东之间不仅股权代持协议无效,基于该协议所产生的委托投资关系亦一并被认定无效。在此情形下,实际投资人无法主张自身为股权的实际权利人,亦不得基于物权请求权要求名义股东返还股权或予以折价补偿。

因此,实际投资人只能依据《民法典》第一百五十七条的规定,主张返还其已支付的股权转让款,并要求名义股东支付相应的资金占用费。关于利息的计算标准,实务中一般参照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)确定。

[1]参考《中华人民共和国民法典合同编理解与适用》第2468页

[2]参考刘贵祥:《关于新公司法适用中的若干问题(上)》

[3]参考上海市第二中级人民法院在(2024)沪02民终2594号案件的裁判理由

[4]参考上海金融法院在(2018)沪74民初585号案件中的裁判理由

[5]案号:(2015)民申字第136号

[6]案号:(2017)最高法民申2454号

[7]案号:(2024)新01民终2982号

[8]案号:(2024)沪0104民初2521号

[9]案号:(2024)浙0326民初7286号

[10]案号:(2023)京0108民初44525号