证券虚假陈述责任纠纷之买入均价的计算方式

我们在《证券虚假陈述责任纠纷中上市公司赔偿责任范围的确定》中分享了证券虚假陈述民事赔偿金额计算的具体方式,包括投资差额损失、佣金和印花税的计算。对于投资差额损失中买入均价和卖出均价的具体计算方法,《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(以下简称《虚假陈述司法解释》)并未明确规定,但司法实践已经形成一定共识。其中关于卖出均价,司法实践中较为统一,通常采用综合加权平均法进行计算,本文中不过多论述。

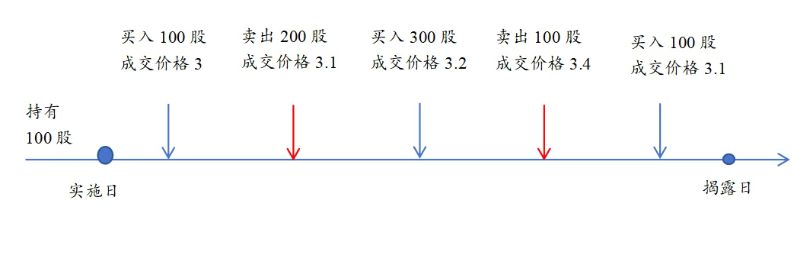

关于买入均价,司法实践中共有五种不同的计算方式:实际成本法、综合加权平均法、先进先出实际成本法、先进先出加权平均法和移动加权平均法。其中,移动加权平均法采用的更加广泛,也相对客观。本文以模拟交易的形式,以诱多型虚假陈述行为为例,就买入均价的五种不同计算方法与大家分享。模拟交易如下:

一、实际成本法

实际成本法,是指投资者在实施日至揭露日期间买入股票的总成本减去卖出股票收回的资金总额,除以买入股数与卖出股数之差。

该方法将投资者在实施日到揭露日之间买进卖出个股的整体盈亏进行核算,主要问题在于其计算结果与投资者投资能力密切相关,如投资者高价买入低价卖出的,自然会拉高买入均价,如投资者低价买入高价卖出的,相应的会摊薄买入均价,因此在司法实践中经常出现计算出的买入均价畸高或者畸低的情况。

计算公式为:买入均价=(实施日至揭露日期间的买入总金额-实施日至揭露日期间的卖出总金额)÷(买入股数-卖出股数)

以模拟交易为例:买入均价=(100x3+300x3.2+100x3.1-200x3.1-100x3.4)÷(100+300+100-200-100)=3.05元

二、综合加权平均法

综合加权平均法,是指投资者在实施日至揭露日期间买入总金额,除以在此期间的买入总股数。

该方法未将投资者揭露日前卖出的股票进行剔除,而是一并计算至投资损失,容易扩大投资者的实际损失,得出的买入均价较高,以此算出的投资差额损失一定程度上缺乏客观性和公正性。

计算公式为:买入均价=实施日至揭露日期间的买入总金额÷在此期间的买入总股数

以模拟交易为例:买入均价=(100x3+300x3.2+100x3.1)÷(100+300+100)=3.14元

三、先进先出实际成本法

先进先出实际成本法,是指对于投资者在实施日前持有库存股票的,先结合“先进先出”原则,将实施日至揭露日期间依先后顺序卖出的股票抵扣库存股票,以此划定参与损失核定的证券后,再按照实际成本法计算买入均价。

该方法对于投资者在实施日前持有的库存股予以抵扣,再将投资者在实施日至揭露日期间卖出股票所得的款项,视为已经收回的投资成本,在计算投资差额损失中予以扣除,相较于单纯的“实际成本法”更加客观公平。但其仍可能导致买入均价畸高或畸低,与投资者在接近揭露日时的卖出价格高低密切联系。

计算公式为:买入均价=(实施日至揭露日期间买入总金额-实施日至揭露日期间卖出总金额)÷(买入股数-卖出股数)

以模拟交易为例:买入均价=(200x3.2+100x3.1)÷(200+100)≈3.17元

注:实施日至揭露日期间卖出的300股按照买入顺序冲抵实施日前已持有的100股和实施日后买入的200股,因此计算实施日至揭露日期间买入总金额时买入股票按300股(200股+100股)计算。

四、先进先出加权平均法

先进先出加权平均法,是指基于投资者先买入的股票先卖出的假设,将投资者在实施日至揭露日期间依先后顺序卖出的股票抵扣投资者在此期间依先后顺序买入的股票,确定可索赔股数的范围后,再按综合加权平均法计算买入均价。值得注意的是,该方法并不抵扣投资者在实施日前持有的库存股。

该方法剔除了实施日至揭露日期间卖出价格对买入均价计算的影响,但其高度依赖于“先进先出”这种会计上的假设,并不一定符合股票交易的实际情况,将导致买入均价仅由接近揭露日的股票买入价格决定。同时,如果在实施日至揭露日期间案涉股票的价格整体呈现下降态势,此种计算方法实际上导致买入价格较高的股票被剔除,由此计算出的投资者买入均价偏低,对投资者不利。

计算公式为:买入均价=实施日至揭露日期间的买入总金额÷实施日至揭露日期间的买入总股数

以模拟交易为例:买入均价=(100x3.2+100x3.1)÷(100+100)=3.15元

注:实施日至揭露日期间卖出的300股按照买入顺序冲抵实施日后买入的300股,因此计算实施日至揭露日期间买入总金额时买入股票按200股(100股+100股)计算。

五、移动加权平均法

移动加权平均法,是指对于投资者在实施日前持有的库存股需要结合“先进先出”原则进行剔除,以此划定参与损失核定的证券,自“第一笔有效买入”按照加权平均的方法开始计算买入均价。而“第一笔有效买入”是指以投资者在揭露日前最后一次证券余额为零后的第一笔买入。值得注意的是,如投资者在实施日至揭露日期间虽有买卖股票,但未出现证券余额为零的情况,则实施日后的首笔买入为“第一笔有效买入”。

该方法在客观上不受实施日至揭露日期间投资者每次卖出股票行为的影响,即每次卖出股票的交易只影响并减少持股数量,而不影响持股成本单价,能够较为客观、公允地反映投资者持股成本,避免畸高畸低的计算结果,易于为市场各方接受。并且就计算便利性而言,虽然该方法的计算较为复杂,但随着技术进步,已经能够通过第三方专业机构的计算模型解决该方法每次买入均价的计算量问题。

计算公式为:买入均价=(∑原有库存股成本+本次购进价格×本次购入股票数量)÷(∑原有库存股数量+本次购入股票数量)

以模拟交易为例,先确定投资者在实施日至揭露日期间“第一笔有效买入”,自“第一笔有效买入”起买入均价计算如下:

相较于其他四种方法,移动加权平均法更加公允,目前司法实践中法院更倾向于采用该种方法。例如人民法院库入库案例飞乐音响案[1]中,上海金融法院在投资者主张“实际成本法”、上市公司主张“先进先出法+普通加权平均法”及第三方机构推荐“移动加权平均法”的情况下,详细论述了该三种方法如何计算以及移动加权平均法相较于其他两种方法更为客观公允,最终采用了移动加权平均法。

本文借助简易的模拟交易与大家分享了买入均价的五种计算方法,对于司法实践中具体采用何种方法,目前尚未形成同一观点,但参考上述人民法院库案例飞乐音响案以及其他近期的司法实践案例[2],法院逐渐偏向于采用移动加权平均法并聘请第三方专业机构为损失测算提供技术支持,特别是针对投资者众多且买卖交易复杂的案件。

——————————————

注:

[1]案号:(2020)沪74民初2402号

[2]例如甘肃省兰州市中级人民法院在(2023)甘01民初178号案件中以及辽宁省沈阳市中级人民法院在(2024)辽01民初572号案件中均采用移动加权平均法。